Yann Kebbi

©Christophe urbain

Né en 1987 à Paris, Yann Kebbi se forme à l’Ecole Estienne puis aux Arts-Décos de Paris. Il y apprend la gravure, le monotype, pratique la lithographie. Très vite, sa réputation dépasse les frontières, et il est repéré par la galerie Agnès b., qui l’expose à Hong Kong.

Collaborant depuis 2021 avec la Fondation Cartier, il expose à la Triennale de Milan. La même année, il est à Los Angeles pour dessiner sur le tournage du film C’mon C’mon, du réalisateur Mike Mills. Il s’envole ensuite pour Las Vegas, signant un magnifique travel book pour les éditions Louis Vuitton.

Figure d’un dessin contemporain jamais éloigné d’une approche narrative, il expose à Paris chez Martel, puis participe à l’exposition Chantiers de la Fondation Cartier et de la RATP. Métro, avion, et donc train : Yann Kebbi est un artiste qui ne tient pas en place.

Bibliographie :

Américanin, un chien à New York, octobre 2012 aux éditions Michel Lagarde — premier album jeunesse

Choco et Gélatine, 2014 aux éditions Sarbacane

Howdy, dessins d’Amérique (avec Idir Davaine), 2015, éditions Michel Lagarde

La structure est pourrie, camarade (scénario de Viken Berberian), 2017 aux éditions Actes Sud BD

Fondation Kebbi, Actes Sud BD collection Lontano, 2019 — grande fresque d’exposition dessinée

Purge, 2020 en coédition Galerie Martel

Persons of Interest ; Louis Vuitton Travel Book – Las Vegas, 2023 aux éditions Louis Vuitton

découvrez aussi

☺

découvrez aussi ☺

Quelques questions à Yann Kebbi,

à l’occasion de la sortie de son livre :

J’aime bien le train, on a le temps de regarder

Après un long moment passé à exposer tes œuvres dans des galeries et centres d’art, à dédier ton dessin à des lieux, tu reviens à l’édition avec un livre qui semble hybride, entre recueil d’images autonomes et exploration de leur séquençage. Tu avais besoin de poser tes valises ?

En réalité, je n’ai jamais vraiment quitté l’édition ni l’univers du livre, ça a toujours été là, en pointillé. J’ai publié des objets éditoriaux à intervalles assez réguliers, ne serait-ce que ces dernières années. Un recueil de dessins de Las Vegas (Travel Book : Las Vegas) pour les éditions Louis Vuitton en 2023, un corpus d’esquisses dessinées dans la rue à New York (Persons of interest) publié par les amis de 3FPJ en 2022, une déambulation muséographique (Lontano) pour Actes Sud en 2019... Le livre a toujours été pour moi un moyen de contenir mon travail, de lui donner une direction. Il marque aussi un temps, et donc une progression. J’ai vraiment besoin de renouvellement dans ma pratique, alors passer d’un medium à l’autre, d’une pratique à l’autre, produire des contrepoints m’est salutaire. Et puis le livre est moins typé socialement. J’aime bien montrer mes dessins, et me dire qu’ils trouvent un véhicule de diffusion plus accessible que celui de la galerie.

Et alors, pourquoi le train ? Est-ce un espace à l’importance majeure à tes yeux, ou ne s’agit-il que d’un prétexte ?

C’est un endroit que j’aime bien. Où l’on ressent une sorte de flottement, de la liberté. Le train est un lieu assez particulier, très intime et en même temps avec beaucoup de promiscuité. C’est assez étonnant finalement de voir ce qu’il combine et met en tension. Forcément il y a l’idée du mouvement qu’il porte de fait en lui, et qui est très présente aussi dans mon travail. Ça rapproche. Mais rien au-delà de ça, le train en soi je m’en moque totalement. Ce n’est pas le train qui importe. L’enjeu est purement formel, je cherchais des images courantes, assez banales ; je voulais travailler à l’intérieur de cette banalité, de ces vues partagées.

Le Train est un projet assez impressionnant, dont on ressent immédiatement la physicalité, une forme de monumentalité. Laquelle n’est pas qu’une sensation puisque tu as travaillé tes images dans un grand format paysage, en suivant les proportions des fenêtres de train. Ajouté à cela on ressent comme un mouvement irrémédiable qui nous emporte de page en page, lié à une organisation subtile de l’ensemble qui pourrait évoquer un schéma narratif. Qu’est-ce que ces choix engagent ?

En effet, j’ai choisi de faire un truc un peu absurde si l’on considère uniquement cette création à l’aune du cadre éditorial. J’ai travaillé à la plume sur des supports très grands, de 109x60cm. Ça peut sembler contreproductif quand l’horizon final est d’amener la production dans un livre aux dimensions forcément plus restreintes et qui va nécessiter en sus d’accumuler plus d’images que pour une exposition. Pour autant, je ne réfléchis absolument pas en ces termes. Il m’est insupportable de réfléchir ma pratique en l’adaptant aux supports reproductibles qu’elle investirait. Le plus important, le plus grand enjeu, c’est ce qu’il se passe dans l’atelier, d’éprouver mes gestes, mon corps. Ce genre de contrainte, de rapport d’échelle important entre l’outil choisi et le format qui lui est contradictoire permet de générer des choses inattendues. J’aime bien me réserver des séquences larges de dessin. Passer beaucoup de temps à dessiner. Aller jusqu’à l’épuisement.

Au sujet de la structure : l’espace du livre me semble moins artificiel que celui de la galerie, dans le sens où les œuvres sont moins isolées, font davantage corpus Du coup j’ai tendance à distiller des éléments qui se répondent. Mais de bout en bout c’est un livre sans structuration préalable. J’ai travaillé un an et demi en montrant peu de choses à mes éditeurs, exprès pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Pour être sûr de ne pas me retrouvé bloqué par une structure narrative, pour ne pas contraindre ma recherche plastique. J’avais envie de totale liberté. J’ai recherché des résonnances, mais en m’évertuant à éviter les clichés, à ne rien raconter.

Le livre est partagé en trois parties visibles, deux séquences en couleur de tailles équivalentes réalisées en monotype, disposées en ouverture et en clôture, et une partie centrale plus conséquente entièrement dessinée à la plume. On est habitués chez toi à voir la couleur et le graphite se mélanger au sein d’un même dessin, ici tu sépares strictement les deux. Qu’est-ce qui a conduit à cette organisation ?

Aux yeux de la plupart des gens il s’agit là de pratiques plastiques très différentes, mais personnellement j’y vois peu d’oppositions. Chaque outil pose à l’évidence un problème distinct. Mais mon approche reste la même. J’y vais à l’intuition et à l’envie. L’étrangeté du noir et blanc, je voulais la contrebalancer, l’adoucir. Le monotype me permet de décomposer ma pensée : son élaboration, par couches successives, ressemble à ma méthode à la plume, où j’accumule les passages pour rendre des densités, des moirages etc. Sauf qu’un dessin à la plume s’étale sur des jours entiers, alors que le monotype je peux en sortir un à deux par jour. À raison de journées intenses de douze heures de travail où l’enjeu est permanent et le combat, là encore, répété jusqu’à l’épuisement. J’avais des intuitions, des désirs de ciel, mais rien de très précis. Mais j’avais envie de me confronter à ce motif assez universel. Le ciel c’est un sujet galvaudé, mais qui fonctionne, assez romantique. Ça ferait un bon contrepoint à la partie centrale si j’arrivais à faire quelque chose de cette intuition. Alors j’ai réservé deux semaines dans un atelier, en espérant que ça allait sortir... Je me suis concentré essentiellement sur les nuages et les ciels. La disposition de ces travaux en guise d’introduction et de conclusion m’a permis d’éviter le cliché éculé du quai de gare.

Ta phrase, placée en prélude (« j’aime bien le train on a le temps de regarder »), au-delà de sa dimension volontairement naïve, déploie un genre de poésie de la simplicité. Qu’est-ce que sont ces images en regard ? Des instantanés de voyage, des prolongements plus intérieurs ?

Il ne s’agit pas d’images réelles de voyage. Ce livre n’est pas une ode au train. Je ne bouge pas tant que ça en réalité. Je suis assez casanier. J’ai peu de rendez-vous, j’optimise et regroupe tous mes déplacements. Je passe mes journées à l’atelier. Il y a dans tout ça des images attrapées à la volée, dans différents contextes, même des choses que j’ai vues en courant... Encore une fois, c’est la banalité qui m’intéressait. On le voit avec Bonnard, avec Matisse... le sujet importe peu, la forme dit tout. Choisir un sujet relativement trivial et l’attaquer par un procédé lourd et complexe, ce contrepied me plaisait. Mais ce n’est pas du tout un livre sur le train ! C’est difficile de définir l’interstice dans lequel se situe ce projet, parce qu’il y a de ma part une vraie recherche de simplicité, d’honnêteté, et en même temps beaucoup de complexité dans les épaisseurs de trames, dans la synthétisation même du projet. Cette phrase n’est pas anodine, elle est extrêmement sincère.

Des mises en scène aux détails saugrenus ou étranges, presque fantasmatiques, s’intercalent régulièrement entre les vues de paysages plus « classiques ». Comme si tu cherchais à capter des bribes d’histoires, à intégrer des récits dans le livre d’images ou à explorer l’inconscient.

Je garde un rapport assez narratif à l’image. J’y apprécie une forme d’état d’animation suspendue. En ce qui concerne l’étrangeté, l’essence de mon travail pourrait se résumer à une nécessité de transcender mes sujets, de percuter physiquement ceux-ci par une pratique elle-même mise sous pression. La bizarrerie à l’œuvre dans certains des dessins du Train naît parfois simplement de la contrainte formelle que je me suis imposée. Quand tu joues avec tes limites techniques, tu peux en arriver à des images étonnantes, juste parce que tu as « raté » un truc. L’échec fait partie intégrante de mon travail. On pourrait quasiment dire que mes dessins sont des émergences de successions d’erreurs. Un ensemble de rapports de valeurs disposés en couches, entre un pur état de contrôle – ce que je sais faire - et des imprévus – mes limites. Le travail à la main suppose de fait l’accident. De poser un trait sur un trait sur un trait, et de voir comment tout ça se met en branle.

On distingue au fil de ce voyage en train, au cœur d’un procédé en vue subjective très homogène, deux types d’images : celles qui se tournent vers l’extérieur, s’épanouissent dans une forme de contemplation du monde, et celles qui dans un mouvement contraire pivotent vers l’intérieur, tant physique que psychique, livrent au spectateur des sensations vives d’hyper promiscuité et de confinement de l’existence...

Le train est un espace où l’intrusion physique est assez forte, porte une espèce de charge brutale. Ce que je souhaitais c’était varier les points de vue, embrasser différents sentiments liés à ce lieu spécifique, composer un ensemble exhaustif d’états, de regards. Retranscrire des émotions diverses tout en gardant le fil de cette série.

À t’écouter et à traverser attentivement le livre, on penserait que c’est un projet chargé émotionnellement, comme une pierre angulaire dans ta carrière. C’est le cas ?

Oui et non. Je m’investis et me confronte tellement en permanence à mon geste artistique que toute nouvelle série remue ce qui a été fait pour l’emmener ailleurs. La quantité de travail que je donne à chaque création est énorme. Il y a donc un enjeu constant. Mais je trouve que j’ai toujours été assez réduit, assimilé à une approche narrative du dessin alors que j’ai une production bien plus large. Alors il se peut que je veuille montrer que je sais faire encore autre chose. En ce sens, faire très grand m’a imposé de ralentir le rythme. C’est le format qui dicte ses exigences, et conduit la pratique d’une autre manière. Pour finir, à bien y penser, il faut avouer que tout ceci est beaucoup plus personnel. Je pense que c’est la première fois que j’assume réellement de dire « je » dans mon œuvre. Que j’accepte d’investir un genre de vision photographique façon 35mm.

En opposition aux trames très denses de la plume, les monotypes en couleur allègent la traversée et paraissent synonymes d’apaisement. Est-ce que c’était un passage obligé pour se libérer de l’épuisement du dessin ?

En effet, il y avait le désir de passer à autre chose, de relancer l’appétit avec une pratique de surcroît plus rapide. Le travail à la plume paraît assez répétitif de l’extérieur, mais en réalité il n’y a aucun geste qui soit automatique, l’enjeu de dessin est permanent, la pénibilité maximale. À l’opposé, avec le monotype j’ai pu produire de la masse très vite et par la couleur adoucir l’austérité du noir et blanc. Là encore j’ai cherché le contrepoint, une force opposée pour équilibrer la série centrale. Il restait ensuite à savoir comment articuler l’ensemble et la disposition en ouverture et clôture de livre s’est avérée la plus adaptée pour éviter les truismes liés au train – le quai de gare etc. Là ce sont les ciels qui accueillent et qui referment. Élémentaire, banal, poétique.

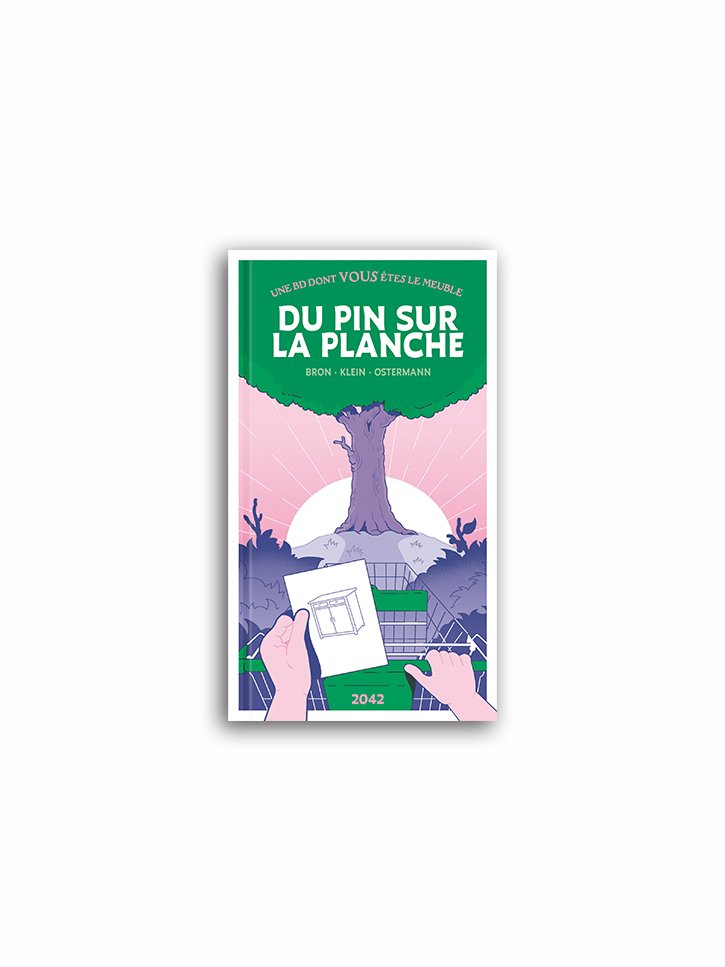

Alors que tu as désormais acquis une renommée internationale, que tu as réalisé des projets pour Vuitton, la Fondation Cartier, édité chez Actes Sud, qu’est-ce que ça représente pour toi de rester affilié à l’édition alternative en publiant chez 2042 ?

C’est marrant que tu poses la question, parce qu’en même temps que ce livre pour 2042 je vais en sortir un à la Fondation Cartier, dont le projet est assez différent. Tu devines donc que la réponse n’est pas évidente. De manière assez pragmatique, le plus important pour moi c’est de vivre de mon dessin, et d’être le plus libre possible dans mes projets. Je vais là où des personnes émettent le désir de travailler avec moi et auprès de qui je sais que j’aurai une grande liberté. Le livre est très important à mes yeux, et en même temps je ne veux pas en faire trop, ne pas prendre le risque de tomber dans des automatismes. Je recherche une liberté éditoriale qui me laisse l’espace pour penser ma pratique, et je me déplace en fonction de ces contingences. Il s’avère que je suis bien sûr attaché à l’édition alternative, et que la qualité du travail de 2042 fait que je suis heureux de sortir ce livre chez eux. C’est une maison qui fait preuve de technicité dans la fabrication, et d’une sincère volonté dans la défense de chacun de leurs livres. Mais le point sur lequel je voudrais insister, c’est que pour ma part, en regard de l’état actuel de ma carrière, je peux me permettre ce rapprochement. Je peux me permettre, tout simplement, de choisir. La précarité de nos métiers de création induit parfois des choix qui outrepassent des conceptions et engagements politiques. En tant qu’artiste, la première nécessité, pour ma part, reste que mon travail soit vu, et de pouvoir si possible conserver toute ma liberté d’expérimentation. À ce titre force est de constater que ces conditions sont rares, et réparties de part et d’autre du spectre de l’indépendance.