Caroline Klein

©Christophe urbain

Gris bois est un cabinet d’architecture et un atelier de menuiserie sensible à la question du local et de l’environnement, fondé par Caroline Klein, établi au CRIC, dans le quartier de la COOP à Strasbourg.

Bibliographie :

découvrez aussi

☺

découvrez aussi ☺

Quelques questions à Timothée Ostermann,

Caroline Klein et Olivier Bron

à l’occasion de la sortie de leur livre :

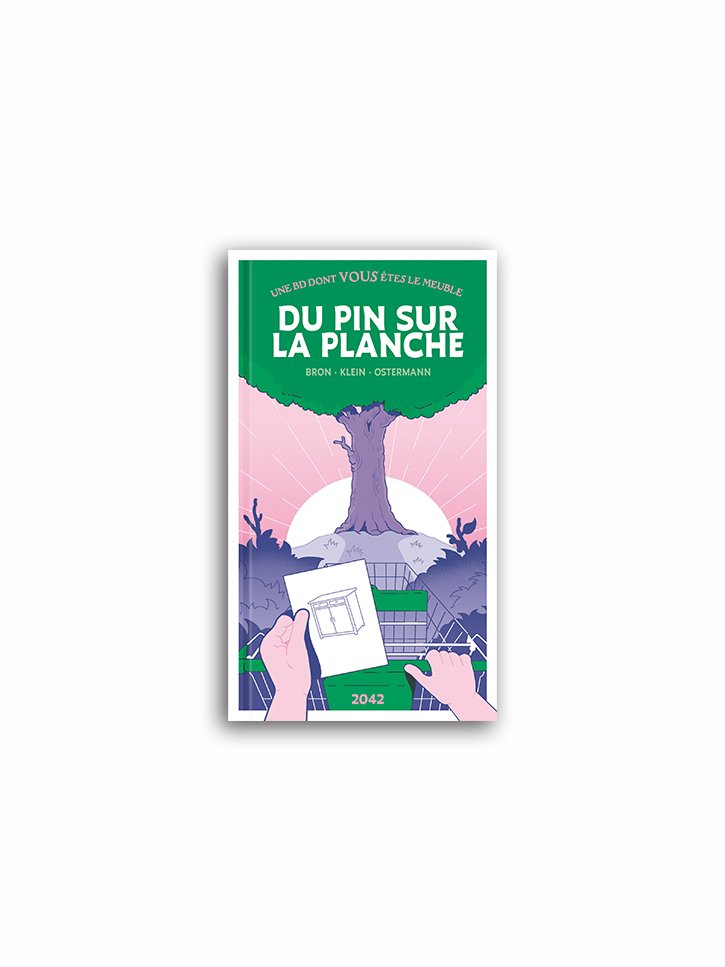

Du Pin sur la planche

Quand est venue cette idée de partager tes recherches sur l’industrie du bois, son fonctionnement et ses impacts ?

Caroline. J’ai cofondé la société Gris Bois en 2019, à partir de valeurs de localité, de sourçage du bois et de la filière en général. Trois ans plus tard, mon associé a quitté l’aventure face aux difficultés du secteur. J’ai continué seule avec l’idée d’essayer d’en comprendre les raisons : intermédiaires, intervenants multiples, prix de la matière, omerta sur le sourcing... Les conflits géopolitiques comme la guerre en Ukraine ont des impacts fous sur l’énergie et les matières premières. On s’est rendu compte d’un certain green-washing sur les provenances quand le prix du bois, censé être européen, prenait 30 %. En fait, il venait de Russie, palettisé ou traité en Europe du Nord pour ensuite arriver chez nous. Notre pensée initiale sur la matière, ses caractéristiques, nous amenait à une compréhension biaisée. Tout est plus complexe que ce qu’on croit : tu peux croire que seul le bois massif est vertueux alors que, vu le nombre d’intervenants et de besoins, les réflexions doivent s’élargir.

En 2022, je décide donc de faire un pas de côté et d’enquêter sur ces questions à partir d’interviews. Nous avions remporté pour cela l’appel à projet Tango & Scan de la Ville de Strasbourg avec les Éditions 2024. J’ai pris six mois pour aller voir la plupart des acteurs de la filière bois, jusqu’à des spécialistes des panneaux de particules tant décriés. Il me fallait cela pour comprendre comment ils étaient faits, leur impact et donc leur qualité. Certains procédés se sont révélés finalement bien plus qualitatifs qu’attendu, me faisant réviser mon point de vue sur des panneaux avec lesquels je refusais de travailler depuis des années. Les plus grandes problématiques sont les connaissances que nous avons pour prendre nos décisions en phase fourniture.

Dans le livre, nous parlons de l’impact du paysage intérieur (tout le monde a le même meuble d’une grande chaine que nous renommons IKAE) sur le paysage extérieur (enrésinement des forêts...). Ikea a des panneaux de merde, mais surtout à des prix tellement cassés qu’ils en deviennent presque jetables alors que la production de nouveaux meubles fait des dégâts bien plus grands que si on les conservait. Le prix d’un meuble est lié à la manière dont en prendra soin et le gardera. Autant de questions que nous traitons de manière simple et ludique dans le livre.

Quels ont été les endroits les plus difficiles à approcher ?

Caroline. Les très grosses scieries sont très difficilement approchables. L’une des plus grandes d’Europe est en Alsace, à Urmatt, le groupe SIAT. Quand on pose la question de l’origine géographique du bois, personne ne répond. Je suis allé sur place, observer de visu les provenances de ce qui rentrait, comparer avec ce qui sortait et j’ai consulté les films d’entreprise qu’ils réalisaient voilà une dizaine d’années, dans lesquels la parole sur leur chaîne d’approvisionnement était beaucoup moins contrôlée. Enfin, je suis allé voir les commerciaux de leurs revendeurs, comme une consommatrice lambda. Mais savoir où l’arbre a été coupé demeure très difficile, dans toute la filière.

En termes de dégâts écologiques, on pense assez naturellement au type de culture, au transport, transformations et colles... mais y a-t-il des angles morts à prendre en compte ?

Caroline. En termes de consommation d’eau – le bois coupé est arrosé pour ne pas fendre –, c’est sûr qu’on pourrait aller très loin dans l’analyse : la place que cette industrie prend, la privatisation des forêts, les enjeux et dangers sur la biodiversité aussi. Il y a des écarts abyssaux entre le discours et la réalité des actions mises en œuvre. Par exemple, les forêts augmentent en France, mais la biodiversité diminue car la définition d’une forêt correspond à un certain nombre d’arbres sur un périmètre. C’est de l’ordre de la plantation plus que d’une forêt primaire. Parler de forêt des Landes alors qu’il n’y a que des pins... Il y a aussi la mode commerciale de « si vous achetez ce produit, nous plantons un arbre ». Même les compagnies aériennes ont repris ce créneau ! Mais planter un arbre ne sert à rien si on le coupe d’ici 10 ans. Et c’est sans parler du taux de mortalité très élevé des pousses, parfois à +50 %. Donc préserver est plus important que tout. Mon rêve serait de construire un cycle basé sur la nature me permettant de dire, en responsabilité à mes clients, le moment où on ne peut plus construire en bois avec telle essence, sans faire comme si c’était un gisement infini. L’hyper consommation actuelle ne permet pas cela.

Une première version du livre a vu le jour en 2024. Pourquoi en faire une seconde quelques mois plus tard ?

Olivier. Pour la première version, nous étions un brin pressurisés par le timing de Tango & Scan. On s’est vu en décembre après les recherches de Caroline et en mars il était achevé au pas de course. Là, nous ajoutons 32 pages en plus d’arborescence, dans l’idée de pousser la jouabilité de ce livre-dont-vous-êtes-le-héros-ou-l’héroïne. Nous n’aimions pas trop qu’il n’y ait que 2 fins possibles dans la première version : soit on gagne soit on perd. Les gens s’arrêtaient là, alors que ce n’était pas du tout l’idée puisque nous avons vraiment réparti l’ensemble des infos réunies par Caroline dans toutes les voies de jeu possible. Donc si on veut y accéder, il faudrait le jouer 5 à 6 fois au moins. Nous avons maintenant 9 fins et elles encouragent plus à repartir au début. Il y a moins de blocages, d’impasses ou de sorties de routes. Nous nous débrouillons pour faire repartir le lecteur sur une autre voie. Le tout est plus sympa grâce à de petites variations d’ergonomie : la création d’un prologue en double page pour donner plus envie de jouer, rejouer et parcourir le livre. La couverture s’améliore aussi à partir du même dessin.

Caroline. La temporalité du livre a beaucoup joué. Il nous fallait être efficaces. Il manque peu de choses, peut-être un peu plus d’éloge du vivant, même s’il n’est pas absent complètement. Avec les effets faux bois, le rapport à la matérialité a changé : certains clients découvrent par exemple les nœuds du bois, ou qu’il réagit aux UV.

Timothée. Si on fait plusieurs quêtes dans le livre, on accède à tout cela. Le registre est celui de la vulgarisation et de l’humour, pas du livre scientifique, même si le contenu s’appuie sur des données sérieuses. L’enjeu était de toucher un public différent de ceux qui iraient acheter une publication plus pointue.

Choisir le format d’un livre-dont-vous-êtes-le-héros-ou-la-héroïne allait dans cette direction grand public et ludique ?

Caroline. On devait faire un fanzine au départ, d’une quinzaine de pages. Mais j’ai eu cette idée du livre-dont-vous-êtes-le-héros-ou-la-héroïne.

Timothée. Très vite, le nombre de pages a augmenté car nous avions de la matière !

Caroline. De l’enquête de départ, nous avons basculé sur un format permettant de parler de l’entièreté de la vie d’un meuble, et donc de la nôtre, sans être trop moralisateur mais en apprenant plein de choses. On touche autant à la misogynie qu’à l’écologie, la sur-consommation ou le rôle des intermédiaires.

Comment avez-vous œuvré collectivement pour le découpage du scénario et trouver et créer ce mélange entre humour débridé et contenu ?

Caroline. Je les ai laissés faire la trame, le chemin de fer de l’ouvrage. Les chutes étaient importantes et ça relançait des idées que j’avais un peu laissées de côté.

OIivier. J’ai travaillé sur l’architecture globale de l’ensemble, participé aux blagues et me suis retrouvé à rédiger à la fin. Quand il faut rentrer le texte dans le petit carré disponible, alors qu’on a pondu bien plus à trois, c’est moi qui m’y colle.

Timothée. C’est l’enjeu de ce livre, entrer dans ce carré définissant un rapport texte / image, que nous avons choisi de manière assez arbitraire au départ. Ce 40 / 60 oblige à élaguer et ce n’est pas plus mal pour le lecteur. Olivier et moi avons échafaudé une arborescence en allers-retours d’après les données d’un tableau Excel fait par Caroline à partir de toute son enquête. Très vite j’ai story-boardé, imaginant aussi les mains qui tiennent les choses comme un jeu vidéo à la première personne, afin que visuellement nous soyons le personnage. Caroline est ensuite revenue dans la boucle pour affiner les choses. L’écriture s’est faite à trois, nous finalisions tout ensemble. Elle était aussi la garante du fond, nous permettant de ne pas faire fausse route.

C’est en jouant qu’on apprend le mieux, d’ailleurs tes livres précédents, Tim, sont pleins de blagues...

Tim. Oui j’ai toujours fait des livres marrants. C’est mon moyen d’expression favori et c’est ce qui a poussé les Éditions 2042 à venir me chercher. J’ai l’habitude des formats strip. Celui du livre dont vous êtes le héros est comme un slide sur Instagram : tu vas sur une autre page sans savoir ce sur quoi tu vas tomber. Cela permet une vraie liberté dans la composition des images. Les chutes se succèdent sans trop de problèmes de continuité par rapport à un ouvrage plus classique. Les surprises viennent beaucoup des écarts entre les choix faits et leurs conséquences. L’écart est tel que c’en est déjà drôle en soi. Soyez prévenus : il n’y a pas de petits choix sans conséquences. On tire par les cheveux ces chemins possibles en pointant leurs conséquences immenses.

Comment as-tu dessiné : d’abord les personnages principaux et récurrents ? Certaines situations en intérieur ou en pleine nature ?

Timothée. On a d’abord fait une matrice d’arborescence avec flèches et mots clés. Et c’est comme ça que sont venues les images. J’ai dessiné au fil des pages qui s’enchaînaient dans les arborescences que nous construisions. Les ajustements sont constants, notamment au niveau des textes car il y a des carrefours de choix auxquels on revient plusieurs fois, et il faut que le texte colle à chaque situation possible, chaque parcours précédent. Nous avons dû aussi reparcourir les chemins je ne sais combien de fois, afin de s’assurer de la cohérence.

Caroline. Tim a aussi écrit à la main tous les textes dans les images et des dialogues.

Timothée. J’ai eu une grande liberté dans la composition. Une fois d’accord sur ce qui devait y figurer, je rajoutais les détails que je voulais ici ou là, qui reviennent tout du long et qui font qu’on peut aussi prendre plaisir à vadrouiller dans les images. Un chat se balade un peu partout, les nœuds du bois forment parfois un smiley...

Le choix du traitement des couleurs est radical mais efficace…

Timothée. C’est moi au début qui ne souhaitait pas avoir trop de couleurs. La base était d’avoir du vert, car impossible de faire autrement. Après, j’ai pensé le tout avec du bleu et du rose. Au final, on a choisi de le faire en tons directs.

Olivier. La question du vert n’était pas discutable, sachant que les verts et violets sont ce qui s’imprime le plus mal en quadri, les pantones s’imposaient.

Pour la première fois aux Éditions 2042, la typographie est inclusive. Pourquoi ?

Timothée. Ça fait partie de nos réflexions globales.

Caroline. Le livre doit correspondre à tout le monde.

Olivier. Dans un livre narratif standard, un personnage parle à un autre personnage, le genre est guidé par eux. Là, tu pars avec quelqu’un dont tu ne sais pas qui il ou elle est. Et puis je ne l’aurai pas fait avec un point médian, mais cette fonderie collective Bye Bye Binary fait des choses bien plus digestes visuellement.

L’idée de faire un livre autour de l’écologie du bois te fait penser à celle du livre ?

Olivier. Bien sûr. Quand Caroline vient nous voir avec cette idée, ce qui m’intéresse c’est que ça rejoignait celle de savoir un peu plus comment ça devenait de la pâte à papier, un des enjeux écologiques touchants les éditeurs. En fait, je n’ai jamais eu le temps de faire ce travail, même si on avance lentement, sur le sujet, avec nos collègues éditeurs du SEA.

Les problématiques sont similaires : difficultés à sourcer, à vérifier les données, les labels aux effets discutables...

Olivier. On a toujours eu des papiers avec des labels mais on ne les met pas car ils correspondent à peu de choses. Un des labels d’éco-responsabilité a labellisé un parking car il coche toutes les cases, preuve que le label ne vaut pas grand-chose ! Artic Paper dispose d’un label Cradle to Cradle Certified®, qui va plus loin que le seul bilan carbone, mais touche aussi le traitement social des employés, la gestion de l’eau... C’est avec lui que ce livre est fait. On manque d’outils pour aiguiller nos décisions sur ces questions.