Laurie Agusti

©Christophe urbain

Diplômée des Arts Décos de Strasbourg en 2012, Laurie Agusti grandit dans le Val d’Oise, avant d’emménager à Lille.

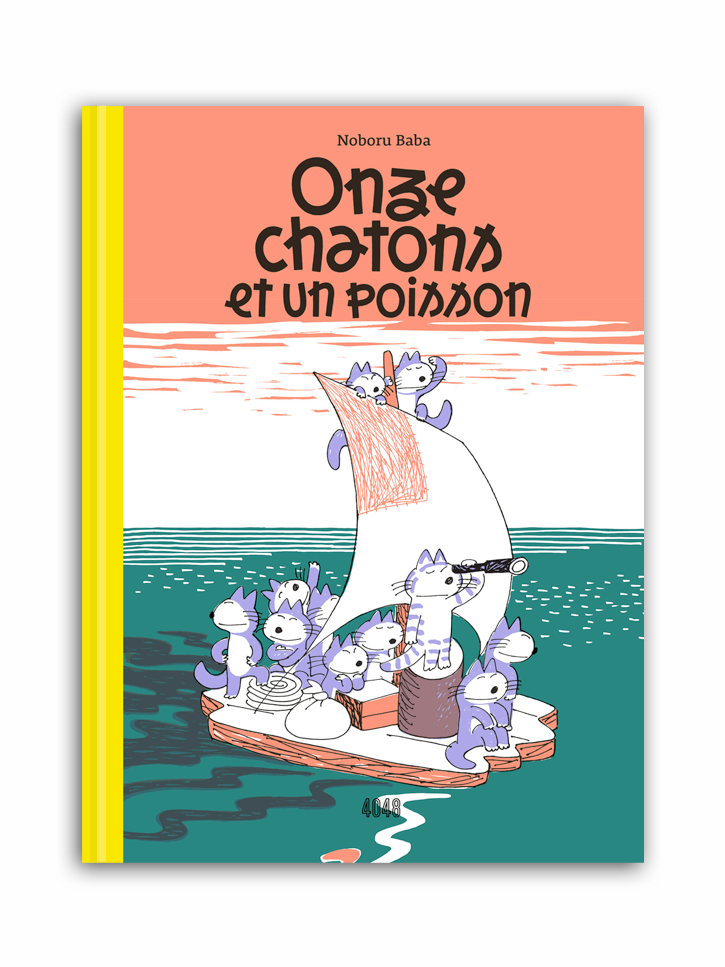

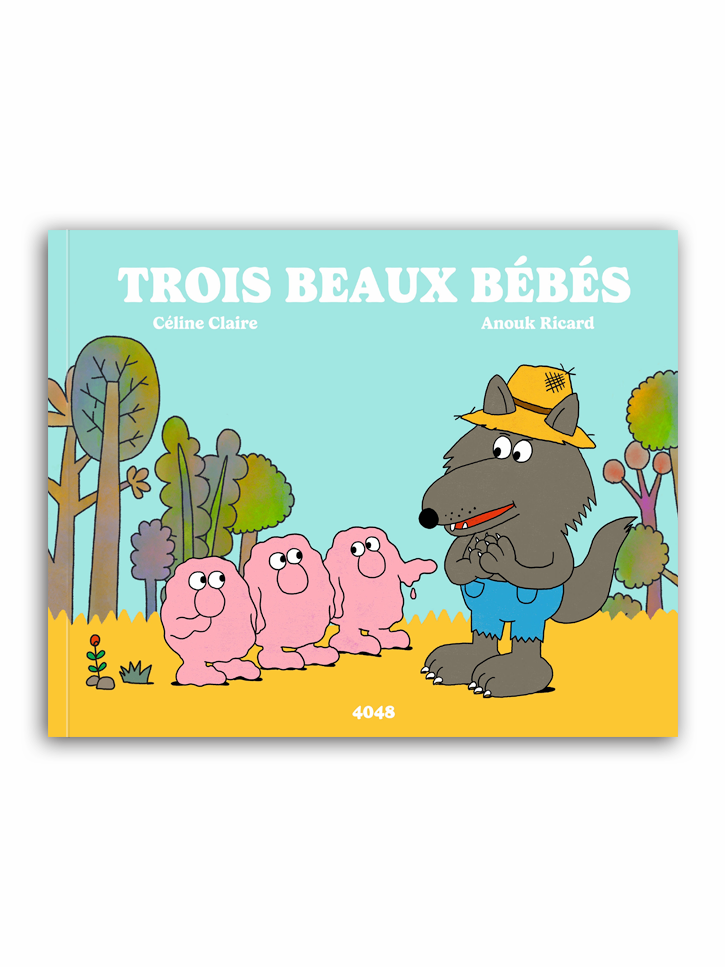

Elle a publié des albums jeunesse remarqués chez Albin Michel jeunesse (La ronde des singes, 2019 ; L’Immeuble d’à côté, 2021), Biscoto (Le beau Chat, 2022), La Partie (Un matin – avec Jérôme Dubois, 2022, récompensé d’un Bologna Ragazzi Awards - Comics ; Peur du soir, 2024).

Laurie Agusti a inventé pour les besoins de ses livres sa propre technique de travail, perfectionnant le lavage des gouaches pour obtenir une lumière singulière, impressionnante de netteté et de précision.

Bibliographie :

La ronde des singes, 2019 et L’Immeuble d’à côté, 2021 aux éditions Albin Michel jeunesse,

Le beau Chat, 2022 aux éditions Biscoto,

Un matin – avec Jérôme Dubois, 2022, récompensé d’un Bologna Ragazzi Awards - Comics, et Peur du soir, 2024 aux éditions La Partie

découvrez aussi

☺

découvrez aussi ☺

Quelques questions à Laurie Agusti,

à l’occasion de la sortie de son livre :

ROUGE SIGNAL

Tu es surtout connue pour tes albums jeunesse, d’où est venue l’idée de faire une BD adulte ?

Je ne fais pas de différence entre BD adulte et jeunesse. Je caractériserais plutôt mes livres en fonction de leur longueur et de leur sujet. En revanche, écrire pour la jeunesse est un bon exercice pour réfléchir à la place du texte par rapport aux images, mais aussi pour apprendre à être clair et concis. Dans le documentaire I’m soso de Krzysztof Wierzbicki sur le réalisateur Krzysztof Kieslowski, on l’entend parler d’une scène de Bleu où pour un plan il a cherché différents types de sucre pour avoir celui avec la bonne durée de dissolution dans le café. Trop court la pause introspective du personnage ne serait pas marquée, trop longue le public s’impatienterait. C’est le genre de détail auquel j’essaie de faire attention pour trouver le bon rythme de lecture, un équilibre entre le texte et l’image.

Un thriller autour de la radicalisation d’un masculiniste s’adapte peut-être moins au jeune public, pourquoi un tel sujet ?

Je me suis rendu compte que la thématique de la peur est omniprésente dans mes livres. Rouge signal est une manière de me confronter à une menace que je ressens. Ces hommes me font peur. Me renseigner me permet d’être mieux armée face à eux. Ce n’était pourtant pas ma première idée. J’ai commencé cet album en 2018 en réfléchissant en questionnant le rapport de l’individu au groupe. J’ai bien sûr conscience de l’importance du collectif pour les luttes politiques mais je me méfie aussi du pouvoir des groupes et de leur emprise. J’ai découvert la mouvance masculiniste parmi mes recherches vers cette époque. Malgré les attentats, on n’en parlait pas beaucoup. Ça m’a convaincu de bifurquer vers ce sujet qui rejoint en quelque sorte mes premières recherches sur les mécaniques sectaires.

Pourquoi ne jamais employer le terme de « masculiniste » ?

Parce que c’est une nébuleuse où chacun se définit selon différents critères, il y a des « incels », les célibataires involontaires, les « MGTOW » (men going their own way ) qui ne veulent rien à voir avec les femmes, ou encore les « pick -up artists», qui sont des coach en séduction. J’avais surtout besoin de comprendre cette haine des femmes qui habite tous les masculinistes dans leur ensemble. Je me suis beaucoup documentée. J’ai commencé par lire La Crise de la masculinité:autopsie d’un mythe tenace du chercheur canadien Francis Dupuis-Déri qui montre que depuis l’Antiquité, la masculinité s’est toujours perçue en crise. Dans la société contemporaine, elle s’accorde avec le culte de la performance et les valeurs de réussite matérielle du capitalisme. Je me suis plongée dans les écrits masculinistes : Le Premier Sexe d’Eric Zemmour, mais aussi The Game de Neil Strauss, un coach en séduction qui raconte sa vie de virtuose de la drague. J’ai aussi lu Fight Club de Chuck Palahniuk, un bestseller dans ces communautés. J’ai passé beaucoup de temps sur différents forums pour apprendre leur langage, comprendre leurs références.

En mettant en scène les étapes de la radicalisation jusqu’au passage à l’acte, c’est une manière d’exorciser la menace ?

Mettre en scène le passage à l'acte était pour moi une évidence parce qu’il s’inscrit dans la logique du processus de radicalisation d’Alexandre et s’appuie sur la réalité de l’histoire mondiale des attentats masculinistes. Ces hommes affirment que les féministes sont extrêmement dangereuses. Or je n’ai trouvé aucune trace d’attentat féministe. L’attentat raté contre Andy Warhol de Valérie Solanas, l’autrice du SCUM Manifesto et les attaques de boutiques par les suffragettes britanniques paraissent les cas les plus extrêmes. Dans les deux cas, il ne s’agit pas d’une tuerie de masse. En revanche, je me suis beaucoup interrogée sur la manière de montrer la violence. Je n’avais pas du tout envie de dessiner une fusillade. J’ai choisi un incendie parce que ça me semblait le plus plausible en France, et puis métaphoriquement ce livre c’est aussi une tentative d’éteindre l’incendie, de prévenir et d’avertir. J’avais souvent dans la tête cette phrase de La Pastorale Américaine de Philippe Roth : "Faire sauter les maisons n'y change rien. On est seuls avec les maisons, seuls sans les maisons."

Comment as-tu articulé les étapes de cette radicalisation ?

Le phénomène des Boy’s club m’intéressait et je réfléchissais aux leviers de cette solidarité masculine dont on parle très peu mais qui existe dans tous les milieux. Puis j’ai lu Alpha Mâle de l’anthropologue Mélanie Gourarier qui a travaillé sur les groupes d’initiation à la séduction, des hommes qui apprennent à séduire en meute. Elle en conclut que la femme n’est jamais la finalité de cette séduction, mais que ce qui intéresse ces hommes c’est plutôt la dynamique qui permet d’instaurer une hiérarchie entre eux. C’est à partir de ce fonctionnement des alpha-mâles que j’ai imaginé l’initiation d’Alexandre. Le collègue qui l’introduit dans le groupe d’influence, le mentor plus âgé qui théorise la guerre des sexes et le danger civilisationnel, et enfin le plus jeune qui le convainc de la nécessité de s’armer, de faire de son corps une arme. Je sais que les camps d’entrainement masculinistes existent. Je n’ai évidemment pas pu m’y rendre mais j’ai rencontré Thomas Messias le producteur du podcast Mansplaining qui avait enquêté sur l’arnaque des stages proposés par le militant d’extrême droite masculiniste Julien Rochedy.

Peux-tu expliquer ta technique ?

Je travaille sur des formats 23x31 cm. Je commence par dessiner au rotring, puis je colorie à la gouache en commençant par les premiers plans. Ensuite je lave cette première couche à l’eau avec une éponge et je repeins certaines zones que je relave encore. Je procède ainsi par couches successives. Moi qui suis beaucoup dans le contrôle, ça m’oblige à lâcher prise, à accueillir des effets de surprise. C’est une technique que j’ai expérimentée quand j’étais étudiante, parce que le papier coûte cher. Je l’avais déjà utilisée dans Peurs du soir pour rendre compte des zones d’obscurité. Ici, j’avais besoin de faire vibrer les aplats et amener de la vie et de la lumière dans les peaux et les carnations. En jeunesse, je dessine très peu d’humains.

Rouge signal, le titre, c’est le nom d’un vernis, comment as-tu joué avec la palette et ce langage des couleurs ?

Rouge signal, c’est le nom d’une couleur que j’avais relevé quand je travaillais comme vendeuse pour un magasin d’art comme celui que démarche Alexandre dans la BD. J’ai préféré imaginer un univers professionnel que je connais pour avoir des anecdotes sur les produits et créer un parallèle avec l’onglerie. J’ai repris certains noms de vernis, j’en ai inventé d’autres, pour m’amuser avec le marketing. En règle générale pour moi, la couleur n’est jamais un accessoire c’est un outil du récit. Dans l’onglerie, j’utilise les couleurs pour caractériser chaque portrait, pour ramener de la lumière dans un récit un peu plombant. C’est aussi le livre où j’ai approché une gamme plus réaliste, avec des ocres et des beiges que je n’utilise jamais.

Comment vois-tu la menace masculiniste aujourd’hui?

Depuis le début de mes recherches (2018), la situation a empiré et le mouvement masculiniste a pris beaucoup plus d’ampleur y compris au niveau politique comme on le voit avec Trump et les montées de l’extrême droite. Cette tendance est aussi aujourd’hui beaucoup plus identifiée. C’est un phénomène qui concerne toutes les générations y compris des jeunes hommes comme l’a montré récemment la série Adolescence. Il y a une radicalisation. Internet et les réseaux sociaux sont des outils extrêmement puissants pour renforcer ces communautés. Ce qui se passait hier aux Etats-Unis et au Canada arrive en France. En février dernier, un jeune homme a été arrêté en Février 2025 à Annecy juste avant son passage à l’acte, un autre à Bordeaux en Novembre 2024. La menace est plus que jamais d’actualité. En parler est nécessaire.